[2026.1.16]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「ソフトウェア開発学習」、「サイバーセキュリティ学習」です。

ソフトウェア開発学習の【ベーシック/アーキテクチャ設計】カテゴリに「論理設計:クラス構成の設計」および「論理設計:振る舞いの設計」を公開しました。

論理設計の「クラス構成の設計」では、ドメイン分析で抽出した問題空間の概念をベースに、解空間のクラスを追加し、クラスの責務・属性・関係を定義していきます。また、よりよい構成にするためのポイントもご紹介します。

論理設計の最後の活動「論理設計:振る舞いの設計」では、クラス構成に基づいて実体化されたオブジェクトが、どのように振る舞い、要求を実現するかを設計していきます。具体的には、状態を持つオブジェクトの状態遷移や、オブジェクト間の相互作用を設計し、クラス構成にフィードバックします。

サイバーセキュリティ学習の【ベーシック】カテゴリに「用語集」を公開しました。

コンテンツ内に登場する用語や略語をまとめたものが欲しいというご要望にお応えし、作成したものです。思い出すきっかけとして簡単な説明のみ載せています。詳細はリンク先のコンテンツでご確認ください。

今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。

引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。

目指すエンジニア像に合わせた学習コースが分かりやすくなりました

Eureka Boxでは「興味に応じた技術を学習してほしい」との思想で、技術ごとにコースを表示しています。

一方で「どの技術をどの順番で学習すればよいか分からない」という声を多くいただいておりました。

そこでこの度、目指すエンジニア像ごとの推奨学習コースを設定いたしました。

My Courseの【契約中のコース】の下、《目的別メニュー》に4つのエンジニア像ごとの学習コースを表示しています。

ぜひご自身に合う学習コースを選択してお使いください。

引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。

有料会員における【体験版】コースの非表示について

いつもEureka Boxをご利用いただき、誠にありがとうございます。

Eureka Boxでは全コンテンツが閲覧できる有料会員様向けのコースと、その中から一部のみ閲覧できる体験版コースの2種類があります。

これまで、有料会員様には「USDM学習」「USDM学習【体験版】」のように2つが表示されていましたが、体験版コースは表示不要であるため、表示されないように変更しました。

今後ともEureka Boxをよろしくお願いいたします。

Eureka Box 年末年始サポート業務休業のお知らせ

いつもEureka Boxをご利用いただき、誠にありがとうございます。

Eureka Boxは年末年始もご利用いただけますが、以下の期間はサポート業務を休業いたします。

休業期間:2025年12月27日(土)より 2026年1月4日(日)まで

上記期間中にお送りいただきましたお問い合わせやご質問につきましては、

ご不便をおかけしますが、なにとぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

[2025.12.19]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「MBD学習」と「ソフトウェア開発学習」です。

MBD学習の【制御モデルの品質向上/スタイルガイドラインの適用】カテゴリに「運用方法(2)」を公開しました。

「運用方法(1)」では、モデリングガイドラインの運用検討の流れや検討のポイントについて解説しました。MATLAB/Simulinkでのガイドライン準拠性チェックは、モデルのチェックを行うアドオン機能「Simulinkモデルアドバイザー」の機能の1つとして提供されています。今回は、そのモデルアドバイザーを題材に、ツールを用いた運用を具体的に説明します。

ソフトウェア開発学習の【ベーシック/アーキテクチャ設計】カテゴリに「論理設計:概要」を公開しました。

前回紹介したように、ソフトウェアアーキテクチャ設計は、論理設計、モジュール設計、並行性設計、配置設計と進んでいきます。今回は、そのうち論理ビューに相当する「論理設計」について、成果物や作業の概要を紹介します。

また、論理設計の3つの主要な活動のうち、最初に行う「ドメイン分析」についてもコンテンツを公開しました。

ドメイン分析では、要求やシナリオから、問題空間における重要な概念を抽出し、関係を整理して、結果をクラス図に表します。この後の設計のベースとなる非常に重要な部分ですので、しっかりと理解しておきましょう。(ドメインモデリング学習で扱っているものと似ていますが、こちらはよりソフトウェア開発に即した内容になっています。)

今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。

引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。

[2025.12.05]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「ソフトウェア開発学習」です。「XDDP学習」の理解度チェックも引き続き追加しています。

ソフトウェア開発学習の【ベーシック/アーキテクチャ設計】カテゴリに、アーキテクチャ設計の概要を解説したコンテンツ3本を公開しました。

最初は「ソフトウェアアーキテクチャ設計とは」です。

IPAのV字モデルに「ソフトウェアアーキテクチャ設計」の工程があります。ソフトウェア開発の設計全般の基本方針や構造を定めたものがアーキテクチャであり、それを策定する作業がアーキテクチャ設計です。しかし、そう聞いても、漠然としていてつかみどころがないと思う方が多いかもしれません。まずは、そもそもソフトウェアアーキテクチャ設計とは何なのかと、開発全体の中での位置づけ・役割について解説します。

続いて「ソフトウェアアーキテクチャが持つ視点」です。

大規模ソフトウェア開発においては、ソフトウェア全体の構造や設計意図を明確にし、さまざまな関係者の間で共通認識を持つことが極めて重要です。「4+1ビュー」モデルを使って、多くの利害関係者がそれぞれに持っているさまざまな関心事の視点を整理・可視化します。

最後に、「ソフトウェアアーキテクチャ設計プロセス」では、ソフトウェアアーキテクチャ設計を実際に行うためのプロセスを紹介します。「4+1ビュー」を使ってアーキテクチャ設計を進めていく流れや、使用するUMLの要素とダイアグラムを紹介します。

次回以降は、このプロセスの各段階について、詳しく解説していく予定です。

「ソフトウェアアーキテクチャ設計とは」

「ソフトウェアアーキテクチャが持つ視点」

「ソフトウェアアーキテクチャ設計プロセス」

理解度チェックを順次追加中です。

今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。

引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。

[2025.11.14]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「MBD演習」、「機能安全学習」、「ソフトウェア開発学習」、「テスト基礎学習」です。また、USDMのExcelアドインの新しいバージョンを公開しました。

MBD演習の【Q-007. ポモドーロタイマーへの一時停止/停止機能追加】の解答を公開しました。

10月に出題した問題の解答例です。Stateflowチャートの2つの技術を使って、作業を一時的に中断する機能と途中で切り上げて終了する機能を実現します。

機能安全学習の【ベーシック/Part3. コンセプトフェーズ】カテゴリに「アイテム定義」を公開しました。

ISO 26262のPart3 コンセプトフェーズでは、まずはじめに「アイテム定義」を実施します。機能安全を実現するには、対象について考えられる故障とその影響をヌケモレなく洗い出す必要があります。その出発点となるのがアイテム定義です。ここでは、アイテムとは何か、アイテム定義がなぜ重要かを、例を交えて説明します。

ソフトウェア開発学習の【ベーシック/設計原理・原則】カテゴリに「オブジェクト指向の5つの設計原則」を公開しました。

オブジェクト指向設計を行う際に、保守性を向上するために満たすべき5つの原則があります。頭文字を取ってSOLID原則と呼ばれるものです。5つそれぞれについて詳しく解説します。設計レベルに応じて適切に使い分け、保守性の高いソフトウェアを構築しましょう。

また、【ベーシック/構造の分析】カテゴリに「多重度を指定する意味」を公開しました。

「多重度がピンとこないし、そもそもなぜ多重度が必要なのか分からない!」という疑問にこたえて作成したコンテンツです。つい書かずにすませてしまいがちな多重度について、なぜ必要なのか、どんな意味を持つのかを解説します。

「オブジェクト指向の5つの設計原則」

「多重度を指定する意味」

テスト基礎学習の【ビギナー/テストとは(基礎)】カテゴリに「ビギナーまとめ」を公開しました。

ビギナーカテゴリでは、これまでテストの基礎知識を学んできました。今回はその内容を振り返ります。先に進む前にしっかりと足元を固めておいてください。

...

[2025.10.24]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「テスト基礎学習」、「ソフトウェア開発学習」です。また、「XDDP学習」の理解度チェックを追加しました。

テスト基礎学習の【ビギナー/テストとは(基礎)】カテゴリに「VerificationとValidation」を公開しました。

「仕様書通りに作ったのに、なぜ顧客は満足しないのか?」その答えは、VerificationとValidationの2つの視点にあります。カーナビ開発の具体例を通じて、「正しく作る」ことと「正しいものを作る」ことの違いを学び、真に品質の高い製品を生み出すための考え方を身につけましょう。

ソフトウェア開発学習の【ベーシック/設計原理・原則】カテゴリに「オブジェクト指向の3つの特徴」を公開しました。

オブジェクト指向はなぜ保守性の高いソフトウェアを実現できるのか? その秘密は「カプセル化・情報隠蔽」「継承」「多態性」という3つの特徴にあります。それぞれの特徴がソフトウェア構造の保守性にどう寄与するのか、具体例とともに分かりやすく解説します。

XDDP学習の【ビギナー】カテゴリの学習コンテンツについて、理解度チェックを作成しました。学習した内容の確認のためにお役立てください。他のコンテンツについても順次追加していきます。

今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。

引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。

[2025.10.10]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「MBD演習」、「テスト基礎学習」、「ソフトウェア開発学習」です。

MBD演習の【ポモドーロタイマーへの一時停止/停止機能追加】カテゴリに「Q-007. 問題」を公開しました。

Q-006では、集中時間と休憩時間を交互に繰り返すポモドーロタイマーを実装しました。今度は、そのポモドーロタイマーに一時停止/再開と停止の機能を追加してみましょう。

ソフトウェア開発学習の【ベーシック/設計原理・原則】カテゴリに「ソフトウェア構造を測る指標」を公開しました。

今回は、ソフトウェア構造を測るために重要な2つの指標を取り上げます。モジュール内の要素同士の結びつきがどの程度強いかを表す凝集度と、モジュールと他のモジュールとの結びつきがどの程度強いかを表す結合度です。それぞれについてのレベルの分類と、現実的にどうバランスを取るとよいかを説明します。

テスト基礎学習の【ビギナー/テストとは(基礎)】カテゴリに「静的検証と動的検証」を公開しました。

これまでは、ソフトウェアを実行して動作を確認するテスト、すなわち動的検証について学習してきました。今回はソフトウェアを実行せずに品質を検証する静的検証を取り上げます。静的検証の代表的な手法や、静的検証が必要な理由を紹介します。

今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。

引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。

[2025.09.26]新規追加コンテンツのお知らせ

いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。

今週の新規追加コンテンツは、「システムズエンジニアリングリファレンス」、「サイバーセキュリティ学習」、「テスト基礎学習」、「ソフトウェア開発学習」です。

システムズエンジニアリングリファレンス

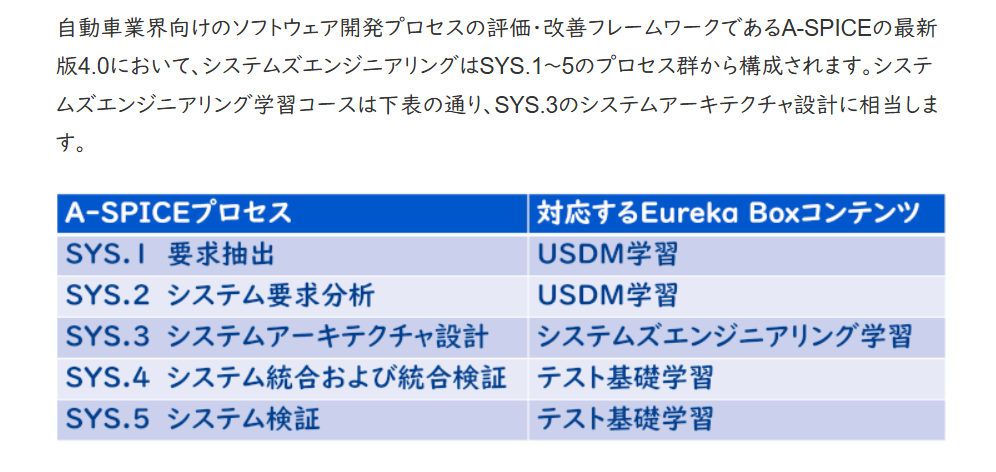

「A-SPICEとの対応」

【他技術との関係】カテゴリに「A-SPICEとの対応」を公開しました。

「開発よろず相談会」にて「Eureka BoxのコンテンツをA-SPICEのプロセスに対応付けるとどうなるかを知りたい」というリクエストがありました。その回答をシステムズエンジニアリングリファレンスのコンテンツとしてまとめました。

「開発よろず相談」については、Eureka Boxツアーにて紹介しています。Eureka Boxについての質問・リクエストなどにご活用ください。

「A-SPICEとの対応」

「開発よろず相談」(Eureka Boxツアー)

サイバーセキュリティ学習

「セキュリティに関する国際的なルール」

【ビギナー】カテゴリに「セキュリティに関する国際的なルール」を公開しました。

サイバーセキュリティ対応に関しては、さまざまな国際ルールが定められています。そのルールを3つに分類し、具体的にどのようなルールがあるのかを説明します。また、国ごとに何にどう対応すれば効率的かも紹介します。

テスト基礎学習

「トレーサビリティ基礎」

【ビギナー/テストとは(基礎)】カテゴリに「トレーサビリティ基礎」を公開しました。

前回の講座では、要件定義とシステムテストのように、各レベルのテストには対応する開発工程が存在することを学習しました。今回はより詳細な対応関係と、そこで重要になるトレーサビリティという概念について学習します。

ソフトウェア開発学習

「設計原理」

【ベーシック/設計原理・原則】カテゴリに「設計原理」を公開しました。

これから4回にわたって、設計を正しく行うために理解が欠かせない原理・原則について学習します。初回は、ソフトウェアの設計原理のうち、特に重要な2つ、「関心の分離」と「分割統治」を取り上げます。

今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。

引